Kapitel 3

last update: 22.05.2024

Ab 1798, Radikale Liberale und republikanische Liberale

1804 Zürcher Bockenkrieg

Die Stadt Zürich war zu der Zeit in der Kantonsregierung noch übervertretten und setzte seine Interessen ohne Rücksicht durch.

Neben der fehlenden Autonomie der Gemeinden waren auch hohe Abgaben Grund für die Rebellion der Landbevölkerung.

Zwar gewannen die Aufständischen das entscheidende Gefecht bei Horgen gegen den eidgenössischen Trupp, der Zürich zu Hilfe kam,

ihr Anführer Hans Jakob Willi (Schuhmacher und Reisläufer in spanischen und französischen Diensten) wurde dabei aber verletzt.

Die Aufstand fiel ohne ihn schnell zusammen. Als Opfer einer rachsüchtigen Aristokratie wurde er nach 7 Tagen Flucht

und trotz Einspruch von Napoleon, von einem Kriegsgericht, entgegen den Verfassungsbestimmung, im April 1804 hingerichtet,

schreibt 1904 Paul Rütsche in der

Schweizerische illustrierte Zeitschrift.

1780 Zürcher Zeitung

Deren Statuten schreiben (seit 1868) vor, dass ...

der Verwaltungsrat Bewerber ablehnen kann, die nicht der FDP (oder früher der LPS) angehören oder sonst ein

«Bekenntnis zur freisinnig-demokratischen Grundhaltung» ablegen, ohne Mitglied einer anderen Partei zu sein.

Die NZZ hat den Niedergang des System Escher überlebt, wie auch die Finanzskandale des 20. und 21. Jahrhunderts.

Sie ignoriert sie einfach. Dafür kann sie sich ein Feuilleton leisten, dass in der Deutschschweiz leider einzigartig ist,

mehrheitlich ausgerichtet auf ein Bürgerliches Theater, aber - getreu ihrem Freidenker-Gedankengut, auch offen für Gegenpositionen.

Studentenvereine

War unter anderem NZZ-Redaktor und -Leiter in einer Zeit als die Republikanischen Ideen noch als Progressiv angesehen wurden und bei Konservativen in der

Stadt wie auf dem Land, in der Kirche wie beim Staat noch unbeliebt waren. 1829 wurde u. a. auf sein Bestreben die Pressezensur abgeschafft.

Ludwig Snell . Nach seiner Verhaftung (...) verzichtete er auf die Professur und zog nach Küsnacht.

In dieser Zeit verfasste er das "Handbuch des Schweizerischen Staatsrechts" (1837-1848). 1830 entwarf er

das "Memorial von Küsnacht", einen liberalen Verfassungsentwurf, und 1831 eine Zürcher Kantonsverfassung nach

dem Repräsentativprinzip, die eine bessere Vertretung der Landbevölkerung im Grossen Rat forderte (Memorial von Küssnacht). Ab 1831 war

er Redaktor des radikalen "Schweizerischen Republikaners". Snell zählte mit seinem Bruder Wilhelm zu den einflussreichsten

Staatstheoretikern in der Schweiz und übte massgeblichen Einfluss auf die liberal-radikale Bewegung aus.

Paul Vital Troxler, Restauration, Volksschule

1813 Zürich gegen alte Stände

Zürich verbündet sich mit den neueren Kantonen (und den Zar Alexander den 1.) gegen Bern und andere, meist

katholische, Kantone (und Österreich), die das Bündniss der 13 Orte der Eidgenossenschaft,

nach dem Fall Napoleons, wieder herstellen wollten. Es drohte wieder ein Bürgerkrieg.

1816/17 Hungersnot. Ursache waren Missernten, aber auch die billigere Baumwollproduktion in England, die

die Indistrualisierung weiter getrieben hatte, als die heimische Produktion, die noch auf Handarbeit setzte.

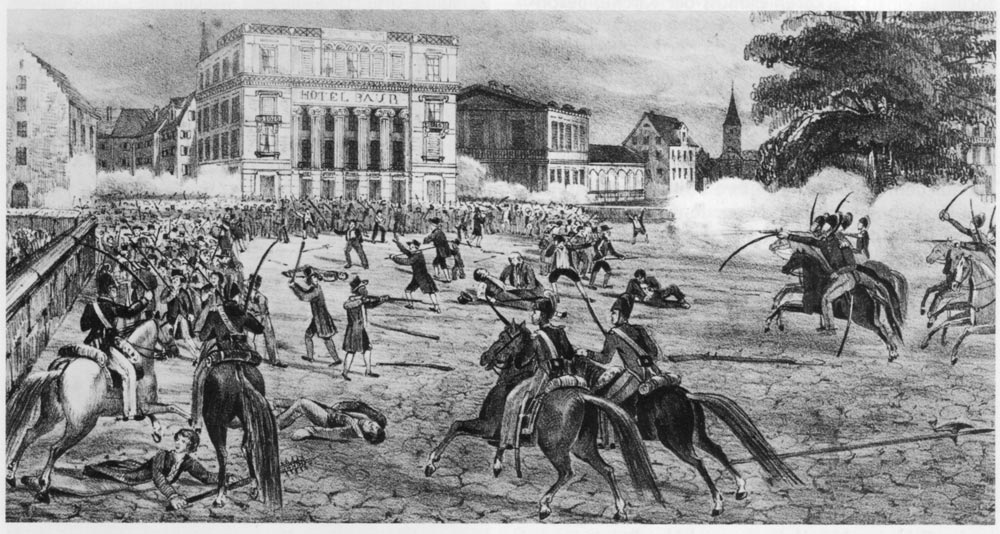

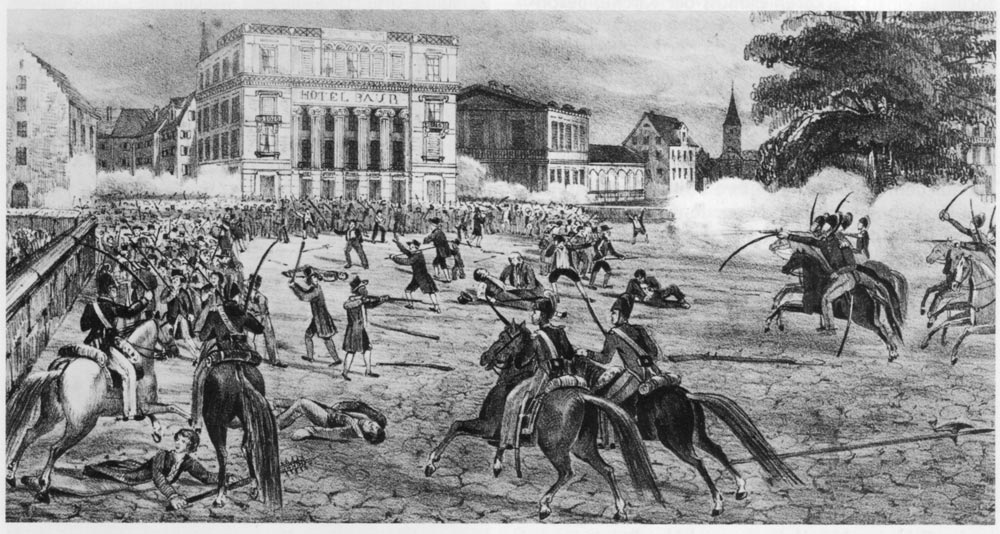

1839 Züriputsch

Die radikalen Liberalen versuchten die Pfarrer, die bisher in der Volksschule unterrichteten, mit Lehrern vom

neu gegründeten Seminar in Küsnacht zu ersetzten, damit der Aberglaube (Religion) schwindet.

Vor allem die reformierte Landbevölkerung, die bereits

unter der Modernisierung litt und für deren Leid (Arbeitslosigkeit und Armut, Gottesfürchtigkeit und Moral) die radikalen

Liberalen der Städte zuwenig Aufmerksamkeit übrig hatten, liessen sich mobilisieren.

Nachdem die Situation in Zürich mit 14 Toten eskalierte, trat die Kantonsregierung zurück. Die Revolution von

Unten gilt seither als legitime Politik, wie auch die französische Revolution von dem Märchen des Schweizer Tell's schwärmte.

Die Liberale Elite erhielten dabei bei den Arbeitern und Bauern den schlechten Ruf, den die Freisinnigen bis heute haben.

(Radikal) Liberal bedeutete damals in erster Linie Freiheit für jeden Einzelnen, Gewerbe- und Handelsfreiheit, Pressefreiheit

und ein Staat, der zentralistisch für die Schule und Bildung,die Rechtsgleichheit und Gewaltmacht sowie die militärische Absicherung zuständig war.

Ihr Ideal war die Aufklärung nach französischem Muster, wobei

die gesellschaftlichen Klassen in der Gesellschaft durch Herkunft, Bildung und eigene Anstrengung gegeben sind.

Sie hielten den Klerus, Stände und die Massen

gleichermassen als gefährlich, vor allem für die ökonomische Freiheit. Nur die Bildung und Kultur konnten die Klassengräben überwinden,

war aber Sache des Einzelnen sich

durchzuschlagen und den

Amerikanischen Traum zu verwirklichen.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447305

Bereits 1845 eroberten die Liberalen (Benjamin Constant) den Rat nach den Wahlen wieder zurück, sie waren aber bereits gespalten.

Liberale verlangten eine repräsentative Verfassung, also gewählte Räte, die

die im Interesse ihrer Wähler (Männer, ohne Frauen, Arme, Dienstboten, Knechte und Verurteilte) die Macht ausübten. Die

radikalen Liberalen (Rousseau) hingegen forderte die direktdemokratische Wahl der Exekutive, Gerichte. Sie hielten Wirtschafts-Protektionismus

und Hilfe an die sozial Benachteiligten durch den Staat für legitim. Radikal bedeutete auch, dass im Auftrag des Volkes, eine Revolution von Unten, angemessen ist,

um ihre Ziele des Zentralstaats und moderne rationale Verfassung umzusetzen.

Der gemeinsame Feind der Radikalen wie Liberalen (der Freisinn) wurde der Jesuit, der wiederum für die religiösen

Gruppierungen zum gemeinsamen Streiter wurde. Nur die protestantischen Konservativen hielten sich zurück.

Sonderbundkrieg und Zürich 1847

Im Sonderbundkrieg ging es dem Freisinn u.a. auch darum die Verfassung zu modernisieren. Sie vertraten die Meinung,

dass ein Mehrheitsbeschluss genüge, während die Konservativen die Zustimmung aller wollten. Die Diskussion wurde

öffentlich geführt in zahlreichen Zeitungen und Vereinen, die damals entstanden. Zürich trat als liberaler

Kanton und Stadt für die Erneuerung ein und forderten wie 12 andere die Auflösung des Sonderbundes. Während die Jesuitenfraktion,

den Konflikt als religiös motiviert sahen, werteten die Liberalen diesen als politische Auseinandersetzung.

Dufour war ein gemässigtes, der auch für die Gegner und deren Glauben Respekt forderte. Ein längere Phase der Kämpfe hätte

auch die europaischen Mächte dazu gezwungen, sich wieder mit den Helvetiern zu beschäftigen, da die Schweiz, vor allem

als Sperrriegel zwischen Frankreich und Österreich der Stabilität von Europa diente. Der Sonderbund griff zwar aus diesem

Grund noch Österreich an, diese reagierten aber nicht in gewünschter Weise.

So kam es zu nur einem Gefecht

indem "nur" 93 Soldaten fielen und 510 verletzt wurden.

1848 brach in Europa auch eine liberale Revolution durch radikale Republikaner aus, inspiriert durch den Erfolg in der Schweiz.

Selbst Karl Marx gratulierte. Die Schweiz konnte sich, ungestört von dem Geschehen in Europa, eine moderne Verfassung geben. Sie

gaben den politischen Verfolgten wie Richard Wagner, Theodor Mommsen und Gottfried Semper Asyl.

Erste Bahnstrecke 1847

Mit der zweiten Industrialisierungsphase kam die Schwerindustrie (es war viel Energie durch Wasserkraftwerke vorhanden)

in die Schweiz und damit kam auch die Eisenbahn zum Zug. Vorher war es wegen den unterschiedlichen Kantonsinteressen nicht dazu gekommen.

Nun stritten sich Basel und Zürich um die wirtschaftliche Vormacht im Land. Die erste Strecke führte von Zürich nach Baden.

Ziel war eigentlich Basel, aber der Aargau und die beiden Basler-Kantone gaben die Konzession nicht her.

Basel blieb aus deutscher Sicht ein Sackbahnhof. 1852 entschied das Parlament den Bahnausbau den Privaten und den

Kantonen die Gesetzgebung zu überlassen. Die Gegner sorgten sich wegen den Spekulationssucht der Anleger und der Einzelinteressen. Da die Eisenbahnprojekte sehr teuer waren,

mussten die Projekte über Deutsche, Französische und Italienische Anleihen finanziert werden. Diese Geldgeber hatten ein Mitspracherecht.

Darum wurden alsbald Schweizer Banken gegründet, der Anfang der Entwicklung, auf der, neben anderem, die wirtschafliche Prosperität der Schweiz gründet.

Diese nationalen Banken konnten höhere Kredite vergeben als die lokalen Sparkassen oder die Kantonalbanken. Der Zürcher Escher

(siehe weiter unten) gründete 1856 die Schweiterische Kreditanstalt (SKA). 1862 folgten die Bank in Winterthur (später SBG). Daneben gab u. a. in Zürich noch die Grossbank Leu.

1855 ETH Zürich, 1891 Landesmuseum

Eine Eidgenössische Universität scheiterte daran, dass sich die Kantone nicht auf einen Standort entscheiden konnten.

Für die neuen Berufe, die dringend von der Wirtschaft benötigt wurden, wie Chemiker, wurde dann als

Kompromiss die ETH in Zürich gegründet.

System Escher versus Demokratische Bewegung 1887/68 (Titelanlehnung bei Thomas Maissen)

Escher war als wirtschaftsliberaler ein Verfechter der Privatisierung des Eisenbahn (Manchesterliberalismus). Er wandte sich gegen die

"sozialistische" Bundesbahn. Er war aber

Profiteur von der neuen Macht

der Liberalen (Anwälte, Magistraten und Unternehmer) im Parlament, da er als Politiker, Unternehmer und Bankier diverse

Interessen vertrat. Zudem war er

noch Zürcher Regierungsrat und Kantonsrat, aber im Grundsatz liberaler Industrieller. Krieg war für Escher ein finanzieller Husarenritt,

den es zu verweiden galt, während die offzielle

Schweiz, angetrieben von dem radikalliberalen Jakob Stämpfli (Mitbegründer der Eidgenössischen Bank, 1864) sich zur Eroberung

Savoyens anschickte (erfolglos).

Escher wollte

lieber in Zürich investieren, als Hauptknotenpunkt der Eisenbahn und damit den Wirtschaftsstandort Zürich stärken.

Er war auch Antreiber der Gotthardachse,

verechnete sich dabei aber, so dass er den Posten als Präsident verlor. Dennoch blieb er der

Sein Widersacher,

Jakob Treichler, der später trotz dieser Rede ins Lager von Escher wechselte,

fasst das System Escher zusammen:

„Leider sind Viele, die sich Männer des Fortschrittes, Liberale, sogar Radikale nennen,

dem Fortschritte untreu geworden; sie begünstigen unter der Maske des Fortschrittes den Rückschritt;

das aristokratische Herrentum ist gestürzt, jetzt gründen sie ein Zweites, das wir füglich das liberale

Neuherrentum nennen könnten. Wir sind Freunde aller ächten Freisinnigen, aber die erbittertsten Feinde

dieser Schein-Freisinnigen, wir werden ihnen auch mit unerbittlicher Hand die Maske vom Gesichte reissen."

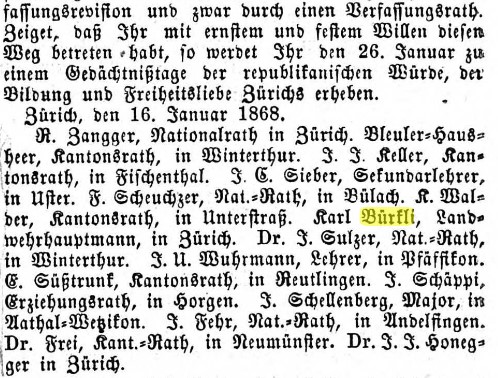

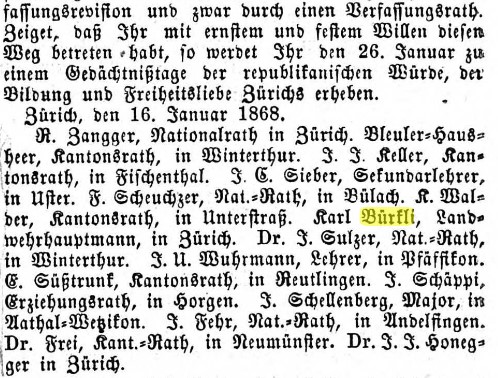

Quelle: Sozialarchiv Schweiz

Karl Bürkli (1823-1901) hat zusammen mit

Johann Jakob Treichler (1822-1906, erster Sozialist Mitglied des Grossen

Rates von Zürich) den Konsumverein (1851) geründet.

Bürkli wurde als der Sozialist vom Paradeplatz betitelt (Urs Hafner, Echtzeitverlag). Treichler kam aus einer Kleinbauaernfamilie, Bürkli

kan aus einem grossbürgerlichen Millieu (Bürkli-Füssli).

Quelle: https://zeitungsarchiv.nzz.ch/ Ausgabe 19.01.1868

Quelle: https://zeitungsarchiv.nzz.ch/ Ausgabe 19.01.1868

Während Bürkli auf

abenteuerlichen Wegen auch in Süd- wie Nordamerika versuchte die fourieristischen (ähnlich dem Sozialismus) Ideen weiter zu verfolgen, liess

sich Treichler von Escher ins System eingliedern und wurde liberaler Bundespolitiker. Neben Bürkli wurde

aus den Reihen der „protodemokratischen“ Opposition der 1850er Jahre auch der Lehrer, Sonderbundkriegsveteran

und Redaktor

Johann Caspar Sieber eine wichtige Figur der Demokratischen Bewegung (Zitat: Sozialarchiv Schweiz).

Die zu Beginn der 1860er Jahre noch kleine Opposition, die 1867 zu einer Massenbewegung anwuchs, war ein breites Bündnis

von

städtischen und

ländlichen Mittel- und Unterschichten,

das Intellektuelle

(Lehrer, Pfarrer, Journalisten),

Arbeiter,

Bauern,

Handwerker und

Kleinunternehmer einschloss. Mobilisiert auch durch die Publikation "Freiherren der Gegenwart"

des Advokaten

Friedrich Locher,

indem das System Escher, als Vetterwirtschaft, offen benannt wird (Quelle: Kanton Zürich,

PDF).

Zusammengehalten wurde es durch die gemeinsame Opposition gegen alte

und neue, aristokratische und grossbürgerliche Eliten und die Überzeugung, dass erst eine durchgreifende Demokratisierung

von Staat und Gesellschaft die Umwälzungen von 1798, 1830 und 1848 zum krönenden Abschluss bringen würde. Organisatorisches

Rückgrat der Bewegung waren politische und kulturelle Zusammenschlüsse wie Gemeindevereine, Arbeitervereine und insbesondere

die rund 200

Gesangsvereine, die oft von demokratisch gesinnten Lehrern geleitet wurden (ebd.).

Arbeiterschaft

Um die Situation der ArbeiterInnen zu verbessern lancierte der Grütliverein, 1838 als Zunft gegründet, ab 1850 die Devise "Durch Bildung zur Freiheit".

Zudem wurde eine Krankenkasse eingerichtet. Sozialistische Ideen waren noch nicht verbreitet, auch weil bis ca. 1870 das Realeinkommen stieg.

Der Grütliverein fusionierte 1901 mit der Sozialdemokratischen Partei.

Zürcher Italienerkrawall 1896

Anlass waren mehrere Messerstechereien in italienischen Lokalen,

die ebenso von Einheimischen ferquentiert wurden. Ein Mob richtete seinen Zorn trotzdem nur gegen die Italiener (Sündenböcke)

und später allgemein gegen die Staatsgewalt, die die Verunsicherung der Bevölkerung zwischen dem Hauptbahnhof und heutigem Letzigrund,

nicht in den Griff bekam.

Ursache war zudem die Unzufriedenheit der unteren Schichten wegen der Modernisierung, die in den Städten zu einem bisher unbekannten Ausmasses

an Armut, Alkoholsucht und Häuslichen Gewalt führte. Anfänglich wollte der Turnverein und Arbeiter den Italienern (Baubranche) etwas mehr Disziplin beibringen.

Später eskalierte es, wobei der Mob auch die Kaserne inkl. der dort stationierten Rekruten angriff. Erst die Kavallerie brachte die Ruhe zurück.

Viele italienische Familien hatten sich aus Angst in den Wäldern des Uetlibergs und Käferberg zurückgezogen

(Quartiervereins Wipkingen © 2003).

Ab 1850 wuchs Zürich von 17'000 Einwohner zu bis 1907 an die 190'000 Einwohner, 2 Drittel davon waren Zugezogene, viele

Ausländer, aber auch viele auskommenslose Bauern des Juras

und des Mittellandes, die wegen der vermehrten Viehwirtschaft und dem Einsatz von Maschinen, entweder in die Fabriken der Stadt oder nach Übersee flüchteten.

Sie waren die Grundlage der späteren Arbeiterbewegung. In Biel erreichte der Neuzuzügeranteil 80% ((T. Maisson, ebd., S 226)

Am Ende der 1. Weltkrieges 1918 bezog ein Viertel der Bevölkerung Notstandsunterstützung, auch weil viele Löhne aus nicht kriegswichtigen Branchen massiv sanken.

Viele dienten auch in der Armee und konnten so nicht ihre Familien unterstützen. Zudem starben 4200 Soldaten (Quelle: T. Maisson. HLS nennt 3000) im Aktivdienst (14-18) wegen Unfällen und Krankheiten (Spanische Grippe: 1000).

Landesstreik 1918

Da der Bundesrat erst spät Notmassnahmen ergriff um die Bevölkerung vor der Teurerung und Armut zu schützen, die preussische Militärarroganz zu reduzieren,

war es nicht erstaunlich, dass sich Wiederstand formierte.

Robert Grimm (geb. 1881, Wald) gilt als Organisator des ersten Landesstreik. International bekannt auch als Organisator der Fiedenskonferenz 1915 im Kiental (Berner Oberland),

wo u.a. Lenin und Trotzki eingeladen wurden. Wurde als SPler Bundespräsident und gilt als Gründer der Hovag 1941, im Auftrag des Bundes zur Benzinersatzproduktion (später Ems-Chemie),

wobei er 1945/46 wissentlich IG-Farben-Direktor Johann Giesen engagierte, der danach bis 1969 im Verwaltungsrat der Firma Einsitz hatte.

Am Jahrestag der russichen Revolution liess Wille Soldaten in Zürich aufmarschieren. Am 9. November begann der Teststreik in Zürich.

Ihre Forderungen:

- Neuwahlen nach Proporz, 1919 eingeführt, Veränderung der Kräfteverhältnisse im Nationalrat. Freisinnige - 50%, Konservative (+-) SP neu +20 Sitze, Bauernpartei (später SVP) neu 28 Sitze.

- Frauenstimmrecht, 1971 eingeführt

- eine allgemeine Arbeitspflicht

-

48-Stunden-Woche, 1918 eingeführt

- Armeereform

-

Sicherung der Lebensmittelversorgung

-

Alters- und Invalidenversicherung. Beschluss 1925, Einführung AHV 1947, IV 1960

- ein staatliches Aussenhandelsmonopol

- Vermögenssteuer zum Abbau der Staatsverschuldung, Sp Initiative, 1918 vom Volk abgelehnt, gab dann Wehr- und Kriegssteuer etc.

Aufstieg der Bauernpartei (Die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), national gegründet 1936, heute SVP)

Die Bauern profitierten von den höheren Einnahmen in den Kriegszeiten und entsprechend waren sie gegen eine Politik der SP, die niedrige Lebensmittelpreise

und Freihandel forderten. Zusammen mit den Bürgerlichen kämpften sie gegen die Kommunisten (also auch gegen den ausgebauten SOzialstaat), so dass diese nachdem Krieg, als die Lebensmittelpreise wieder sanken,

gerne Subventionen ausprachen, um die Bauern bei Laune zu halten. Diese Koalition besteht bis heute. Bereits 1935

überstiegen die Subventionen an die Bauern mit 90 Millionen die Arbeitslosenfürsorge mit 17,5 Millionen um ein Vielfaches. Die Politik war

protestantisch-wertkonservativ, protektionistisch und eher antikapitalistischen Programm auch in Zürich zum Machtfaktor.

Aufstieg der Banken

Die Wirtschaftskrise hat die Schweiz relativ gut überstanden. Daraus entsand der Vorteil, dass die hier eingelagerten Vermögen sicherer waren, als in den Ländern ausserhalb.

Weil die Schweiz in Kriegszeiten neutral blieb, wurde sie schnell zur internationalen Drehscheibe von Finanz- und Versicherungsanlagen. Allerdings gab es durch die Wirtschaftskrise

1929 auch hohe Verluste, die manche Bank nicht überlebte. Die Volksbank (später CSS) wurde wie die UBS 2009 von Staat gerettet:

"...es ist nicht möglich,

ein Institut fallen zu lassen, das ein Kapital von eineinviertel Milliarden Franken

verwaltet und dessen Liquidation schwerwiegende Auswirkungen auf die Situation der anderen Banken, auf den Kredit des Landes und

schließlich auf unsere Währung haben würde." sagte Bundesrat Albert Meyer am 18. Oktober 1933 gemäss Schweizerischen Bundesarchiv.

1934 wurde dann das Bankgeheimnis sowie die eidgenössische Bankenkommission eingeführt, weil schon damals, ausländische Steuerfander

Interesse an den Inhabernkonten der Banken hatten.

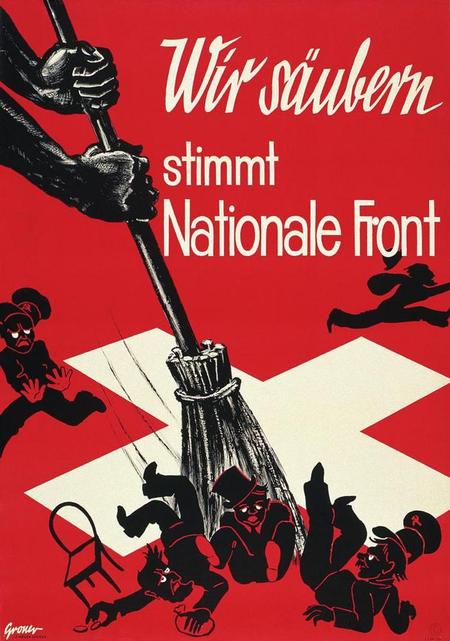

Zürich, die Faschisten, Kommunisten und das Theater Pfauen

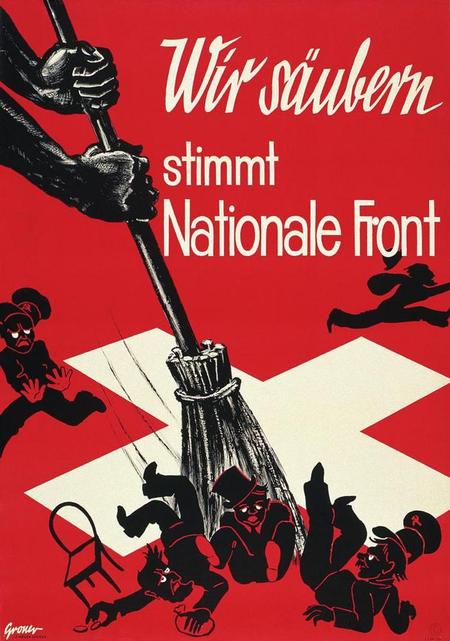

1930 gründeten Zürcher Studenten (Rudolf Henne, später Robert Tobler, Gemeinderrat und Kantonsrat) und Akademiker im Umfeld der damals noch elitären FDP eine faschistische Gruppe namens Neue Front.

Sie ging 1933 in der proletarischeren Gruppe Nationale Front auf. Vornehmlich städtisches Proletariat,

die unter der Wirtschaftskrise von 1929 litten, bildete die Mehrheit der Mitglieder. Ab 1939 verlor die Partei ihren Rückhalt bei der Wählern.

1921 wurde in Zürich die Kommunistische Partei gegründet, als Opposition gegen die Sozialdemokraten (die als Sozialfaschisten verunglimpft wurden).

Nach der Machtergreifung Hitlers versuchte man sich wieder anzunähern. Da die SP sich aber ebenso mit den gemässigten Bürgerlichen,

die sich von den Frontisten abwandten, in die politische Mitte bewegte, kam der Verbund nicht zustande.

Als Stalin 1939 mit Hitler packtierte, verlor die Kommunistische Partei die letzten Sympatien in der Bevölkerung.

Fazit: Weder die Rechte, die zahlenmässig viel mehr Unterstützung erhielten, als die Kommunisten, noch die extremen Linken konnten sich längerfristig durchsetzten.

Während aber die Linke, die mehrheitlich aus einfachen Verhältnissen stammten, auch Gefängnisstrafen in Kauf nahmen mussten, wurden die Rechten geschohnt.

So verlor Tobler bspw. nur vorübergehend sein Anwaltspatent in Zürich.

Bildquelle: Historisches Lexikon Schweiz

Bildquelle: Historisches Lexikon Schweiz

Einfluss auf die Kultur

Zürich war im Krieg rasch ein Exilland für viele deutsche Flüchtlinge. Entsprechend gab es in Zürich Aufführungen, die

in Deutschland oder Österreich nicht mehr aufgeführt wurden.

Mit Ferdinand Bruckners dokumentarischem

Drama «Die Rassen» brachte das Schauspielhaus Pfauen

Zürich im Herbst 1933 eine kritische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus auf die Bühne.

Gleichzeitig gastierte Erika Mann (*1905-69, Tochter von Thomas Mann) mit dem Kabarett «Die Pfeffermühle»

in der Stadt, im Hotel Hirschen im Niederdorf. Der deutsche Gesandte Ernst von Weizsäcker intervenierte 1934 erfolglos gegen das Kabarett.

Laut Bundesanwaltschaft handelte es sich um Satire, die erlaubt war. Dennoch musste beide Häuser von der

Polizei gegen die Frontisten mehrmals beschützt werden.

Höhepunkt und Fiasko, der Fackelzug der Frontisten in Zürich 1933

Die Bürgerlichen schlossen sich im Wahlkampf

gegen die

rote Tyrannei mit Frontisten zusammen. Der besagte Fackelzug mit dem Motto: «Harus! wir wollen's wagen:

Den Roten an den Kragen!» endet im Fiasko.

(

Zitat: An der Spitze läuft ein Musikkorps

mit Trommeln und Trompeten, dahinter in Dreier- und Viererreihen je nach Quelle zwischen 1200 und 2000 Männer mit

Fackeln in der Hand. Es sind Vertreter der bürgerlichen Parteien Zürichs, des Freisinns und der Christlich-sozialen

Partei, der Bauern- und Gewerbepartei und wohl auch einige der Evangelischen Volkspartei. Quelle: Daniel Stern, 14.09.2023, WOZ)

endet im Fiasko.

Tausende Städter bildeten die Gegendemonstration, die sie niederschrien, bis

(da sind sich die Quellen uneinig) eine der Parteien entweder Fackeln oder Steine ins andere Lager warf.

Die Polizei versuchte zu deeskalieren, was aber nicht gelang. Die Sozialdemokraten und die Linken konnten in der Stadt ihre Mehrheit

halten und entsprechend schwand der Einfluss der Rechten. Die Bürgerlichen und Liberalen wandten sich in der Folge in

Zürich von den Rechten ab und

nahmen die Kommunisten ins Visier.

Braune Grossbürger, Zensurversuche am Theater und die Frauengruppe vom Züriberg

Ernst von Weizsäcker war u.a. Kriegsverbrecher, SS-Brigadier und Vater des späteren Bundespräsidenten Richard sowie des Physikers und späteren

Pazifisten Carl, der mit

Gundalena Inez Eliza Ida Wille verheiratet war. Die deutschfreundliche Tochter

von

Ulrich Wille junior (Korpskommandant, lud Hitler 1923 im Haus Wille zum Essen ein, 1934 trinkt er mit ihm einen Tee in München, zudem Mitbegründer der Pro Juventute, die sich später (1987) von seinem Gedankengut distanzierte) Renée Schwarzenbach,

Enkelin von Bismark und Ehefrau des Industriellen Schwarzenbach,

(Bildquelle: Schweizerischen Nationalbibliothek)

versuchte deutschkritisches Theater zu verhindern. Renée Schwarzenbach lebte offen eine Beziehung, neben ihrer Ehe,

mit der Opernsängerin Emmy Krüger

, die bekannt mit Hitler war und ihren Antisemitismus bis Kriegsende nicht beschönigte.

Ihre Tochter

Annemarie Schwarzenbach war eine enge Freundin von

Erika Mann , Tochter von Thomas Mann, und

unterstützte das Kabarett finanziell, während

ihr Cousin später die

Schwarzenbach-Initiative initierte.

(Das Archiv der Familie Wille ist immer noch unter Verschluss.

Niklaus Meienberg 1987, widmete dem Clan ein Buch mit wenig freundlichen Worten: Die Welt als Wille & Wahn).

Mit dazu, zu dem Gespann am Züriberg, gehörte auch eine Künstlerin, die ebenfalls grossbürgerliche Schweizerin

Sonja Sekula

(* 8. April 1918 in Luzern; † 25. April 1963 in Zürich),

die mit 17 mit Annemarie Schwarzenbach liiert war.

1936 zieht sie mit der Familie nach New York, wo sie zuerst bei den Surrealisten landete, später aber dem Abstrakten

Expressionisten zugeordnet wird. Wie Schwarzenbach, hatte Sekula psychische Leiden, die 1939 zu einem ersten Selbstmordversuch,

einem Klinikaufenthalt und 1955 zu ihrer Rückkehr ins homophobe Zürich führten. In der Tristesse von Zürich nahm

sie sich mit einem Strick 1963 im Atelier das Leben.

Mehr unter

https://www.galeriehilt.ch/.../Sekula-Sonja---Biografie.pdf

Ernst von Weizsäcker amtete im Deutschen

Auswärtigen Amt mit detaillierten Informationen

und lobte die rechtsradikale Nationale Front für ihr

lautstarkes und brachiales Vorgehen gegen die

« Pfeffermühle». 1935 stand

Erika Mann wegen der

« deutschfeindlichen Tätigkeit» ihres Kabaretts auf

der Ausbürgerungsliste.

1. Erika Mann bei der Wohnung der Schwarzenbachs in Sils, fotografiert von Annemarie Schwarzenbach

2. Annemarie Schwarzenbach , Sonja Sekula and Klaus Mann - Engadin - Switzerland 1936 (Bild:www.sonja-sekula.org/)

1. Erika Mann bei der Wohnung der Schwarzenbachs in Sils, fotografiert von Annemarie Schwarzenbach

2. Annemarie Schwarzenbach , Sonja Sekula and Klaus Mann - Engadin - Switzerland 1936 (Bild:www.sonja-sekula.org/)

Im Fokus der Kritik von Rechts standen auch zahlreiche andere

kulturelle Organisationen, darunter die

Zürcher

Kunstgesellschaft und die

Gottfried-Keller-Gesellschaft. Erfolge hatten die Nazis aber nur im Opernhaus oder

im Strassenkampf, wenn sich ihr Mob gegen Arbeiter, Sozialisten oder Kommunisten richtete. Der Direktor der Oper

Karl Schmid-Bloss,

der im 1. Weltkrieg für Deutschland in den Krieg zog und anschliessend ab 1919 an der Oper als Sänger engagiert war,

arbeitete mit der Reichstheaterkammer zusammen. Er bekam finanzielle Unterstützung, wenn namhafter Musiker aus dem Dritten Reich einlud.

Er verhinderte 1937, dass Thomas Mann auf Einladung des Theatervereins einen Vortrag zu Richard Wagner halten konnte.

Ebenso deutschfreundlich war der

Schriftstellerverein, der sich aus eigener Initiative

bereits 1933 kollektiv in die Reichsschrifttumskammer aufnehmen liess, unter Deklarierung der

Namen jüdischer Mitglieder.

Quellen, u.a.:

1. Ursula Amrein, Neue Zürcher Zeitung, 10. November 2010

2.

An Fonteyne, Architektin und Professorin für Architektur und Design an der ETH Zürich, Masterarbeit 2019

Braune bis beige Politik und Wirtschaft und Presse

Mitglieder der Listenverbindung der Bürgerlichen im Wahlkampf 1933 mit dem Bundes für

Volk und Heimat (BVH), der die Wahlstrategie bestimmte:

Oberstdivisionär Eugen Bircher, Gründer des Vaterländischen Verbandes, Präsident der Schweizerischen

Offiziersgesellschaft (Bircher pflegte enge Beziehungen zu deutschen Freikorps und ihren

Exponenten wie Waldemar Pabst, der 1919 die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht veranlasste.

Bircher fasselte noch 1937 vom Totalen Krieg,

war also 1933 bereits politisch nicht tragbar.

Rudolf Bindschedler, Generaldirektor der Schweizerischen Kreditanstalt (Mitglied der Kommission, die 1931 das Stillhalteabkommen zwischen

den deutschen und den ausländischen Bankausschüssen vereinbarten).

Samuel Haas, Direktor der «Schweizer Mittelspresse»(Mitgründern des Bundes für Volk und Heimat, verfocht 1935 die frontistische Initiative zur Totalrevision der

Bundesverfassung, förderte 1940 die Eingabe der 200 und schloss sich 1943 der Antirevolutionären Aktion an.

Sprachrohr der Frontisten:

NZZ; heute mal so mal so, aber immer standesbewusst und liberal konservativ.

Magazin Schweizer Monatshefte; heute noch bestehend, aber neu aufgestellt.

Pressedienst Zeitungslupe Zürich (Rolf Henne), 1948 mit dem Intern. Argus der Presse, heute Analyse- und Kommunikationsunternehmen.

Landesring der Unabhängigen 1935

Die LDU als Alternative zu Kommunisten, Sozialisten, Kapitalisten noch Faschisten. Gegründet vom Zürcher G. Duttweiler,

im Vorlauf zum keynesianische Wirtschaftspolitik, in dessen Zuge, die noch heute wirkenden

Kooperationsverträge zwischen Gewerkschaft und Industrie sowie Bauern und Handel, der Einfluss der Verwaltung wieder zurückgebunden wurde.

Nach 1945

Karl Schmid (1914-1998)

...gründete 1944

Klasse für wissenschaftliches Zeichnen, eine der ersten ihrer Art, in der er bis 1971 unterrichtete.

Hatte Beziehung zu Kokoschka, Ersnt Ludwig Kirchner (lag mit diesem in Davos), Gropius, die Firma Disney und pfegte eine enge Beziehung mit Hans Arp.

Wiki scheibt über ihn:

Karl Schmid war ein unabhängiger, idealistischer Künstler, der sich nur ungern am Kunstmarkt beteiligte.

Er zog es vor, seine Werke direkt an Sammler zu verkaufen, die er persönlich kannte. Seine seltenen Ausstellungen

fanden nur auf Initiative öffentlicher oder privater Institutionen statt.

Karl Meyer

1920-1945 Professor für Geschichte des Mittelalters an der Universität Zürich. Vater der geistigen Landesverdeitigung: Nur auf uns selbst ist Verlass.

Kunst, Kultur und Rüstung

«Ohne Rüstung keine Konjunktur»: Wie Waffenfabrikant Bührle auch die Literatur aus vollen Rohren förderte

Bild: Life Picture / Shutterstock

Waffenfabrikant Bührle hat nicht nur die Kunst, sondern auch die Literatur gefördert. Max Frisch aber schrieb ein Hörspiel gegen ihn. (St. Gallen Tagblatt)

Bildquelle: Historisches Lexikon Schweiz

Bildquelle: Historisches Lexikon Schweiz