Zürichs Geschichte bis Ende 15. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

- Zerfall der hochmittelalterlichen Autoritäten

- System der Angst

- "Der Philantrop als Geschäftsmodell"

- "Kompromisspolitik"

- Graf Rudolf von Habsburg (der I.)

- Schwieriges Verhältnis: Zürich und Winterthur

- Bürgermeister Rudolf Brun

Ab 1200

Zerfall der hochmittelalterlichen Autoritäten

Kaiser und Papst danken ab. Von der göttlichen Ordnung wird vermehrt auf das irdische Niveau von kommunalen Gesetzen und Sippen-Moral gesetzt, die dem Handel und den Gepflogenheiten in den Dörfern wie Städten entgegen kommt. Reiche zersplitterten in viel kleinere Hoheitsgebiete, die untereinander immer zerstritten und in jeder Art von Dekadenz verloren (Sigmund Widmer, Zürich eine Kulturgeschichte). Die niederen Kaufleute, Handwerker, Reisläufer und Beamte wollten auch Anteile an der Macht. Sicherheit, die ihre erreichten Pfründe nicht von der Willkür von Vögten, Rittern und Günstlingen von König und Kaisern abhängig wissen wollten. Die Pest und die Ohnmacht der Adeligen und der Kirche gegenüber diesem Unheil, nährte diesen Umabhängikeitsdrang umso mehr, als die politische Führung, u.a. Brun, seit geraumer Zeit die Situation in Zürich nicht stabilisiern konnte, sondern immer wieder zwischen einer Kooperation mit Habsburg oder den Waldstätten hin und her schwankten. Diese opportunistische Haltung verhinderte längerfristige Verträge und sichere Handelswege. Erst mit dem miltärischen Fokus auf Landsicherung, der durch den materiellen Reichtum durch den Solddienst (z. B. Waldmann) zustande kam, wurde Zürich als eigenständiges Gebiet von den damaligen Eidgenossen akzeptiert.System der Angst

Die Macht des Stärkeren, war im Hochmittelalter bis zur Aufklärung uneingeschränkt das beliebteste politische Mittel. Der Papst, die Kaiser und Könige, das Dorf und bis in die Familien hinein wandten die Mächtigen das Faustrecht an, wenn ihre eigenen Interessen nicht durchgesetzt werden konnten. Es gab zudem die Fehde, eine Rechtsform, in der jeder Geschädigte Rache ausüben durfte. Eine Form der Blutrache, die ohne dritte Instanz, also Gericht, auskam. Die Leibeigenen in den Städten und die Untertanen in den Tälern des Mittelalters, hatten keine Rechte. Sie wurden von den Rittern und Adeligen nach Belieben gerichtet oder von der Kirche gebrandtmarkt, gesiedet, gesteinigt, erhängt oder gerädert. Das Volk sah dabei zu, wie an der Badenerstrasse, wo noch um 1700 herum die Zuschauerränge erweitert wurden. Erst 1869 schaffte das Zürcher Stimmvolk die Todestrafe ab.Der "Philantrop" als Geschäftsmodell

Gesellschaftliche Veränderungen vollziehen sich vor allem in den Städten. Die neuen "pseudoadeligen" Bürgerschichten verbesserten das Leben ihrer direkten Angestellten und Untertanen. Für diese "Unternehmer" waren diese nun Wahlstimmen und Anhänger, oder gute angelehrte Arbeitstkräfte, die zum Wohlstand beitrugen. Je mehr sich das Handwerk in den Städten spezialisierte, desto wichtiger wurde die Anbindung von "Fachkräften" an den Betrieb. Die Qualität des Lebensstandarts der ausgebildeten HandwerkerInnen wurde zum Thema. Hier entwickelte sich aus rein ökonomischen Gründen ein Art Wohlwollen der Patrone (wohlhabende Bürger) oder Mäzene (adelige und Kleriker), die aber erst später, als im Zuge des Humanismus der antike Begriff Philantrop aufkam. Im Hochmittelalter war die Absicht noch ordinärer, dafür transparenter als heute.

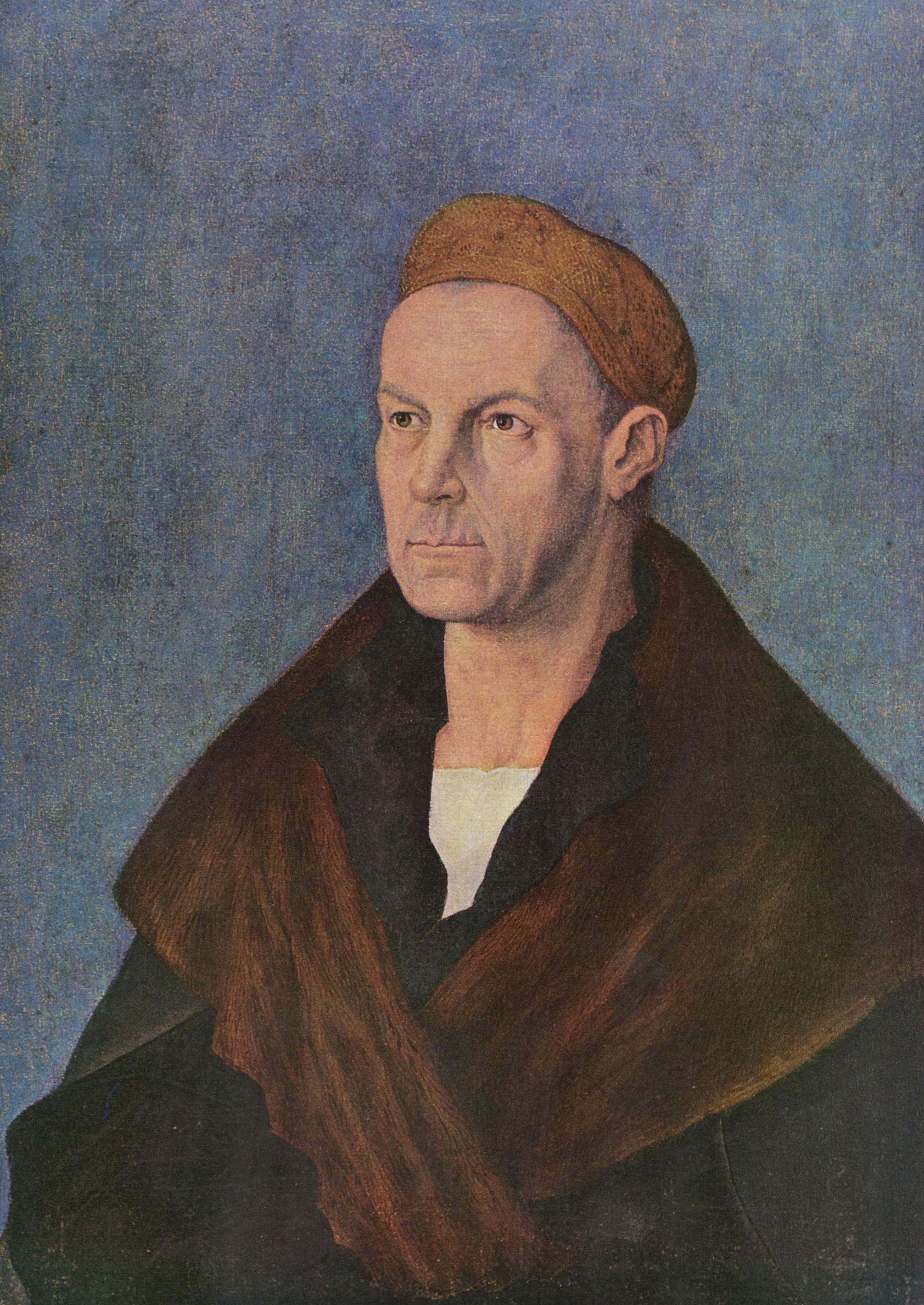

Bildrechte: Direktmedia. Albrecht Dürer - The Yorck Project (2002)

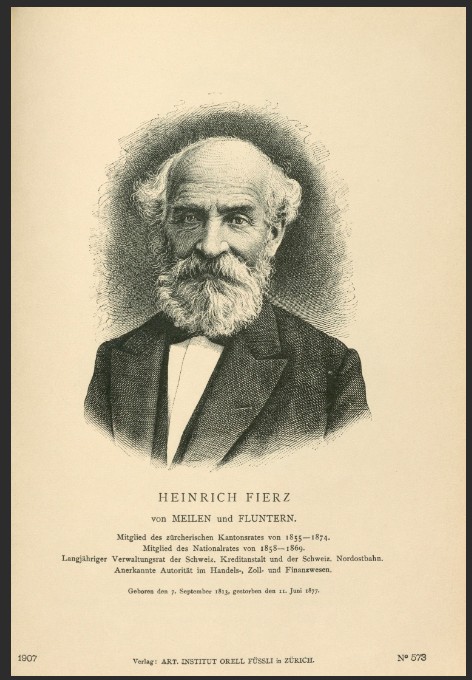

Der steinreiche europäische Händler 1. Jakob Fugger aus Augsburg (1459-1525) im Bild oben, stiftete die weltweit erste 2. Sozialsiedlung 1521, tat dies nicht uneigennützig. Erst 1873 wurde in Zürich durch den Textilunternehmer Johann Heinrich Fierz im Kreis 5 die erste Sozialsiedlung gebaut.

"Kompromisspolitik"

Die kleinen, meist katholischen, Stände, waren es, die aus Angst vor der Übermacht der grossen Machtvolumen der moderneren Städte, auf das austarieren der Machverhältnisse zugunsten von Minderheiten pochten und dadurch den Grundstein für das Ideal der Kompromisspolitik legten, die in der nationalen Politik gerade wieder einen schweren Stand hat. Kulturell gesehen, sind Volksmehr, Ständemehr und Parität eine Debattenkultur, die zur Aufklärung und Demokratisierung beitrug, wenn auch die einzelnen Beweggründe in der langen Durchsetzungsgeschichte nur auf die Abwehr gegen neue Ideen aus den Städten diente. Dieser Konservativismus ist bis heute noch in vielen kleinen Kantonen politischer Alltag.Das Glück war den Eidgenossen auch in ihren faulen Kompromissen hold. Die Eroberungsgelüste der grossen europäischen Mächte hielt sich nicht nur wegen den ärmlichen Verhältnissen in den Tälern und Sumpfgebieten in Grenzen. Als Lieferant von Waren und Soldaten sowie als natürlicher Puffer zwischen den verfeindeten Kräften Europas, wurden sie als nützlicher eingestuft. Kompromisse mussten auch im Inland geschmiedet werden, wenn sich Söldner in feindlichen Heeren gegenüber standen oder wenn die Kooperationsinteressen innerhalb der Eidgenossen die seltene Harmonie störten.

Zürich stand dem in Nichts nach. Zürich war das Paradebeispiel für die wechselhafte Liebe zu Grossmächten, Päpsten, Kaiser und auch der Eidgenossenschaften selbst.

Graf Rudolf von Habsburg (der I.)

Schirmherr der drei Waldstätte Uri, Schwyz und Unterwalden und der Städte Aarau, Baden. Wohnsitz auf dem Wülpelsberg im Aargau (bei Brugg). Er wird es bis zum Keyser (Kaiser) des heiligen römischen Reichs bringen. Er war diplomatisch geschickt und gemäss den Legenden etwas friedfertiger (Wohltätiger) als seine adeligen Zeitgenossen. Um das Jahr 1300 ging Zürich mit dem mächtigen Habsburger ein Bündniss ein, wie sie es auch mit anderen Potentaten der Zeit taten, um sich vor Belagerungen zu schützen und Handelsrouten zu sichern. Dazu gesellten sich die Inneren Orte der Innerschweiz und der süddeutsche Städebund, alles aber nur befristet. Ein wildes hin und her von Versprechungen und Eiden, die jederzeit aufgelöst oder erweitert werden konnten. Die Bevölkerung ausserhalb der Stadtmauern konnte am Abend ins Bett gehen und am nächsten Tag bereits einem anderen Bund angehören, wenn sie nicht zwischenzeitlich von raubenden Vögten oder Burgherren ausgelöscht wurden.

Bild und Legende: https://www.facebook.com/Mancherlei.und.mehr

Legende: Die Gründe für als „räuberisch“ empfundene Aktionen von Rittern (genauer: von Angehörigen des Niederen Adels) waren sehr unterschiedlich. Das Austragen von Fehden war stets Teil der ritterlichen Lebensweise gewesen und wurde der freien, waffenberechtigten Bevölkerung in großen Teilen des mittelalterlichen Europas sogar lange Zeit rechtlich zugesichert (seit Barbarossa jedoch nur montags bis mittwochs, dazwischen lag der sogenannte Gottesfrieden). Erst seit dem Landfrieden von 1495 waren Fehden ganz verboten. Im Rahmen der Fehdeaustragung waren meist Bauern die Leidtragenden, denn die Ausplünderung oder Brandschatzung der Hintersassen des Fehdegegners war üblich, um sich für Forderungen schadlos zu halten oder den Gegner durch Schädigung seiner ökonomischen Grundlagen zu strafen.

Die Nachfolger von Rudolf I

Das Verhältnis zwischen den Habsburgern und den Zürchern kühlte in der Folge rasch ab. Rudolfs Erben stritten untereinander, meuchelten sich bei Brugg gegenseitig und manche starben im unbekannten Asyl in Armut. Unverlässliche Partner, die stets ihre Meinung ebenso schnell änderten, wie Zürich selbst, wenn es den eigenen Interessen diente. Um sich vor den verbliebenen Rittern, österreichischen und badischen Herzögen und den Habsburgern zu schützen, gab es für Zürich nur die Möglichkeit Bündnisse mit anderen kleineren Parteien einzugehen.Ab 1351 (siehe Absatz Rudolf Brun) kam der Bund der Waldstätte sowie Luzern ins Spiel, die zu der Zeit bereits mehr Privilegien beim Kaiser ausgehandelt hatten, wie z. B. die Reichsunmittelbarkeit. Diese bot den Vorteil nur dem Kaiser unterstellt zu sein und damit z.B. die Gerichtsbarkeit selbst auszuführen und nicht der Willkür der kaiserlichen Statthalter den Grafen oder Herzögen ausgeliefert zu sein. Das war wichtig, den unter den losen lokalen Bündnissen ging es auch darum, dass Urteile der Schiedsgerichte untereinander anerkannt wurden. Das römische Recht galt damals noch nicht. Je nach Tradition urteilten die eigenständigen Stände über die Vergehen. Verurteilte oder Schuldner konnten so einfach das Gebiet wechseln und sich niederlassen, ohne belangt zu werden. 1389 schlossen die Habsburger mit den Eidgenossen einen siebenjährigen Frieden, der später auf zwanzig und 1412 auf fünfzig Jahre verlängert wurde. Zürich im Verbund mit den Bernern und Innerschweizer brachen diesen Friedenseid umgehend wieder, als sie 1415 den Aargau eroberten.

Schwieriges Verhältnis: Zürich und Winterthur

1292 zogen Truppen der Reichsstadt Zürich, Uri, Luzern und Schwyz gegen das von dem Habsburger Herzog Albrecht von Österreich regierte Winterthur. Die antihabsburgische Koalition zerbrach nach der verlorenen Schlacht in St. Georgen. Erst 1460 belagerten die Eidgenossen Winterthur wieder, als diese den Thurgau eroberten. Sie hielten stand, wurden aber 1467 der Stadt Zürich verpfändet. Winterthur verblieb bis 1798 unter Zürcher Herrschaft. Zürich überliess Winterthur viele Stadtrechte, behielt aber bspw. die Reispflicht. Viele wohlhabende Winterthurer verliessen die Stadt. Zürich verweigerte auch die Loslösung aus der Verpfändung. Erst nach der Reformation ebneten sich die Wellen, allerdings verhinderte Zürich mehrfach eine Erweiterung der Stadt durch Landerwerb. 1720 intriegierten sie gegen den Schultheiss Steiner von Winterhur und liessen ihn verhaften. Grund dafür war ein von ihm angeforderte Rechtsgutachten von zwei Universitäten, die Zürich Machtmissbrauch vorwarfen. Erst 1772 durfte Winterthur eine Buchhandlung eröffnen und eine Druckerei wurde nie erlaubt. Erst mit dem Ende der Alten Eidgenossenschaft und den napoleonischen Truppen 1798 verlor Zürich den Einfluss.Ab 1300

Im April 1444 belagerte ein Innerschweizer Heerhaufen, unter ihnen der Hauptmann Itan Reding, die Stadt Zürich.

Nach der Eroberung der Burg Greifensee, bei der 20 Stadtz6uumlrcher und 60 Landzürcher ihre Burg nach Verhandlungen

unter der Bedingung freien Geleits übergaben, ließ der Hauptmann sie entgegen dem Versprechen auf grausame Weise

einzeln enthaupten und am Ufer des Greifensees verscharren.

Diese Tat gilt bis heute als die Schande der Eidgenossen.

Ein Denkmal auf der Bluetmatt bei Nänikon erinnert seit 1842 daran (Bild oben rechts).

Es sei das Erbärmlichste gewesen, das man je gesehen habe. Die Hingerichteten seien

zu einem guten Teil nur arme und am Krieg unschuldige Bauersleute gewesen,

schreibt der Schwyzer Chronist und Augenzeuge Hans Fründ (Wikipedia).

Im April 1444 belagerte ein Innerschweizer Heerhaufen, unter ihnen der Hauptmann Itan Reding, die Stadt Zürich.

Nach der Eroberung der Burg Greifensee, bei der 20 Stadtz6uumlrcher und 60 Landzürcher ihre Burg nach Verhandlungen

unter der Bedingung freien Geleits übergaben, ließ der Hauptmann sie entgegen dem Versprechen auf grausame Weise

einzeln enthaupten und am Ufer des Greifensees verscharren.

Diese Tat gilt bis heute als die Schande der Eidgenossen.

Ein Denkmal auf der Bluetmatt bei Nänikon erinnert seit 1842 daran (Bild oben rechts).

Es sei das Erbärmlichste gewesen, das man je gesehen habe. Die Hingerichteten seien

zu einem guten Teil nur arme und am Krieg unschuldige Bauersleute gewesen,

schreibt der Schwyzer Chronist und Augenzeuge Hans Fründ (Wikipedia).